„Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll – Personalmangel, Dauerstress, unklare Prozesse, Konflikte im Team … ich komme einfach nicht mehr hinterher.“

Kennen Sie das Gefühl?

Wenn die To-do-Liste wächst, der Handlungsspielraum schrumpft und man nur noch reagiert, statt zu führen?

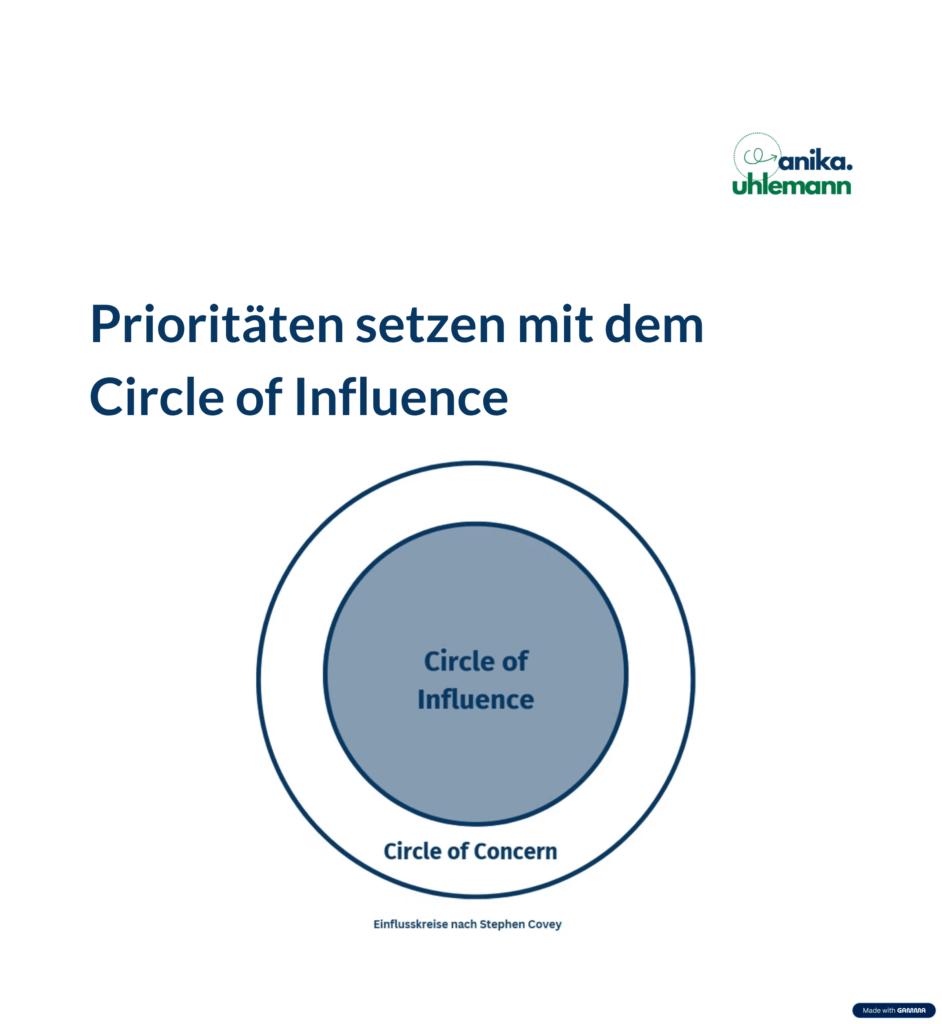

Genau hier setzt der Circle of Concern an.

Denn wer seine Energie dorthin lenkt, wo er oder sie wirklich Einfluss hat, gewinnt wieder Handlungsfähigkeit.

- Was liegt in meinem Einflussbereich?

- Was liegt nicht in meinem Einflussbereich?

Nicht jedes Teamproblem ist ein Führungsproblem.

Aber ohne klare Führung wird jedes Problem größer.

Darum beginne ich in meinem Buch „Raus aus dem Methodendschungel – Teamentwicklung mit Plan“ übrigens auch mit der Frage:

👉 Wie klar bin ich mir über mein Selbstverständnis als Führungskraft?

➡️ Wo erleben Sie aktuell den größten Unterschied zwischen dem, was Sie beeinflussen können und dem, was Sie nur akzeptieren können?