Vor einiger Zeit saß ich mit einer Führungskraft zusammen.

Sie leitete ein engagiertes Team, das seit Monaten an der Belastungsgrenze arbeitete.

Neue Projekte, steigende Anforderungen, unbesetzte Stellen – die klassische Mischung aus Dauerstress und Verantwortungsgefühl.

Nach einer Weile sagte sie:

„Ich habe das Gefühl, ich trage die ganze Organisation auf meinen Schultern. Mein Team ist erschöpft, und egal, was ich tue, es reicht nie.“

Ein Satz, den ich in Variationen immer wieder höre.

Er steht sinnbildlich für eine Erfahrung, die viele Führungskräfte machen:

Sie übernehmen Verantwortung über ihre eigentlichen Einflussmöglichkeiten hinaus.

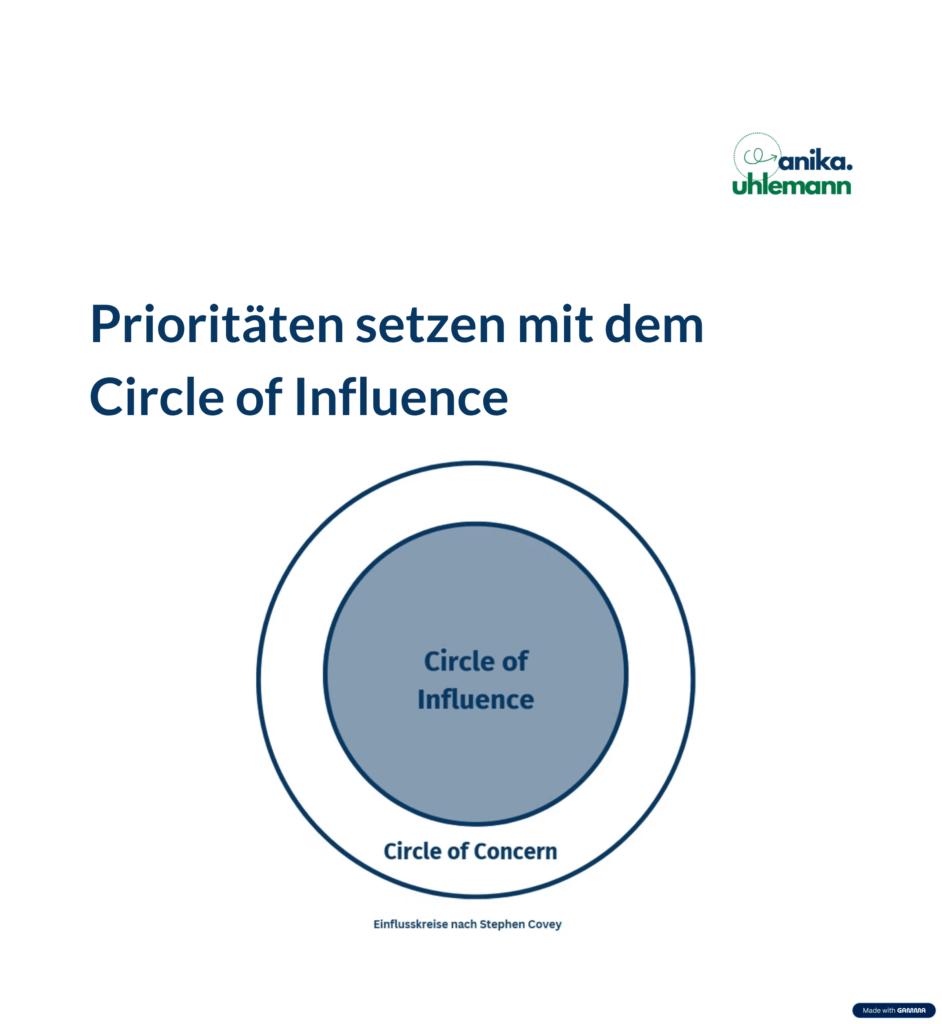

Genau hier hilft ein Modell, das so einfach wie kraftvoll ist: der Circle of Concern.

Was ist der Circle of Concern?

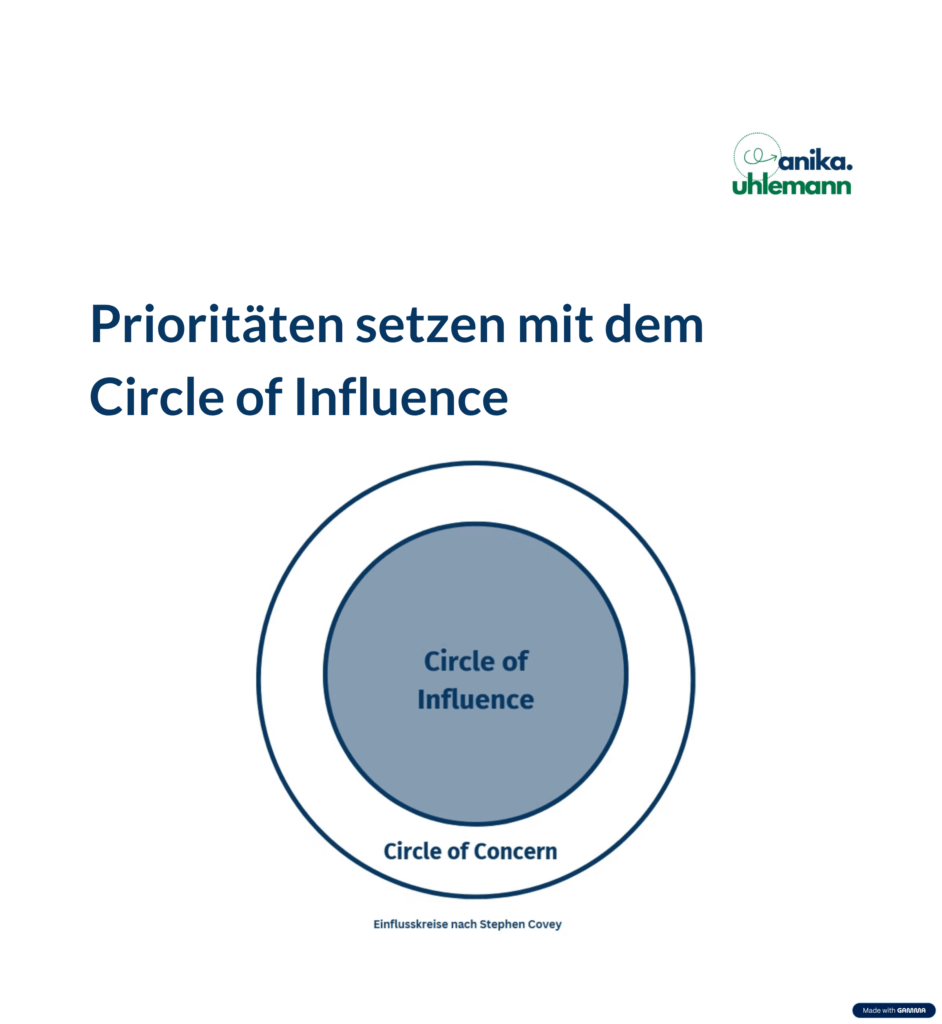

Der Circle of Concern stammt aus Stephen Coveys Buch „The 7 Habits of Highly Effective People“.

Covey unterscheidet darin zwei Kreise:

- Der Circle of Concern umfasst alles, was uns beschäftigt oder Sorgen bereitet – von politischen Entscheidungen über wirtschaftliche Entwicklungen bis hin zu zwischenmenschlichen Spannungen im Team.

- Der Circle of Influence beschreibt den Bereich, in dem wir tatsächlich etwas verändern können – durch unser Verhalten, unsere Kommunikation und unsere Entscheidungen.

Je nachdem, worauf wir unsere Energie richten, wächst oder schrumpft unser Einflussbereich.

Wer sich hauptsächlich mit Dingen beschäftigt, die außerhalb des eigenen Einflusses liegen, fühlt sich schnell ohnmächtig.

Wer dagegen den Fokus auf das legt, was er oder sie wirklich gestalten kann, gewinnt Handlungsfähigkeit und Klarheit zurück.

Warum das Modell für Führung so relevant ist

Führung findet nie im luftleeren Raum statt.

Gerade in komplexen Organisationen – in Verwaltungen, großen Unternehmen oder Non-Profit-Strukturen – sind Führungskräfte eingebettet in Systeme, in denen vieles außerhalb ihrer Kontrolle liegt: Ressourcen, politische Rahmenbedingungen, Prioritäten, IT-Systeme oder Personalprozesse.

Und dennoch wird von ihnen erwartet, „es zu richten“.

Der Circle of Concern bietet hier eine hilfreiche Perspektive.

Er erinnert daran, dass Klarheit über die eigenen Einflussmöglichkeiten keine Kapitulation bedeutet, sondern eine Form von Selbstführung ist.

Wenn Sie als Führungskraft wissen, was Sie tatsächlich beeinflussen können und was nicht, setzen Sie Ihre Energie gezielter ein. Und Sie können Ihr Team besser schützen.

Ein Beispiel aus der Praxis

In einem meiner Coachings sagte eine Bereichsleiterin:

„Ich habe meinem Team gesagt, sie sollen Prioritäten setzen. Es ist völlig in Ordnung, nicht alles zu schaffen. Aber sie machen trotzdem zu viel.“

Auf den ersten Blick klingt das nach einem Führungsproblem:

Warum hört das Team nicht auf seine Leitung?

Bei genauerem Hinsehen zeigte sich jedoch ein anderes Bild.

Das Team stand unter massivem Druck von außen.

Fachbereiche, die Aufgaben nach oben delegierten, Kundinnen und Kunden mit berechtigten Anliegen, ein hoher Anspruch an Qualität – all das füllte den Circle of Concern bis zum Rand.

Die Führungskraft konnte diese externen Faktoren nicht verändern.

Aber sie konnte mit ihrem Team reflektieren, was in ihrem Circle of Influence liegt – also in ihrem tatsächlichen Handlungsspielraum.

Und was sie akzeptieren müssen, ohne sich persönlich dafür verantwortlich zu machen.

Allein diese Unterscheidung brachte spürbare Entlastung.

Der Fokus verschob sich von Schuldfragen hin zu Gestaltungsspielräumen.

Der Trugschluss der Allmacht

Viele Führungskräfte geraten in eine subtile Falle:

Sie glauben, alles müsse bei ihnen zusammenlaufen.

Sie empfinden strukturelle Probleme wie Personalmangel oder unklare Prozesse als persönliches Versagen.

Doch nicht alles, was im Team schwierig ist, hat seine Ursache in Führung.

Natürlich hat Führung einen entscheidenden Einfluss auf Kultur, Klarheit und Kommunikation.

Aber sie kann nicht kompensieren, was strukturell oder systemisch schiefläuft.

Gerade deshalb ist es so wichtig, die eigene Rolle bewusst abzugrenzen.

Nicht im Sinne von Rückzug, sondern im Sinne von Fokus:

Was gehört in meinen Verantwortungsbereich – und was nicht?

Vom Sorgen in die Gestaltung kommen

Die Kunst besteht darin, den Circle of Concern nicht zu ignorieren, sondern ihn bewusst zu rahmen.

Ich empfehle in Coachings häufig, sich drei Fragen zu stellen:

- Was beschäftigt mich gerade?

Alles darf hier stehen: Ärger, Sorgen, Frust, Ideen, Konflikte. - Was davon kann ich aktiv beeinflussen?

Welche Entscheidungen, Gespräche oder Impulse liegen in meiner Hand? - Wie will ich mit dem Rest umgehen?

Wofür übernehme ich Verantwortung – und was akzeptiere ich als Rahmenbedingung?

Diese dritte Frage ist oft die schwierigste.

Sie verlangt Akzeptanz, wo wir eigentlich Veränderung wollen.

Aber genau hier zeigt sich professionelle Reife in Führung:

Nicht jedes Problem lässt sich lösen, doch jedes Problem lässt sich bewusst einordnen.

Ein Werkzeug für Selbstführung und Teamführung

Der Circle of Concern ist nicht nur ein Modell für Führungskräfte, sondern auch ein Reflexionswerkzeug für Teams.

Wenn Teams in Überlastung geraten, hilft es, gemeinsam zwei Kreise auf ein Whiteboard zu zeichnen:

In den äußeren Kreis kommt alles, was das Team beschäftigt.

In den inneren Kreis alles, was das Team aktiv gestalten kann.

In der Diskussion wird oft deutlich, dass viele Themen gar nicht verschwinden müssen, sondern nur richtig verortet werden.

Manchmal reicht der Satz: „Das ist wichtig, aber es liegt außerhalb unseres Einflusses.“

Diese Klarheit entlastet und stärkt gleichzeitig die Handlungsfähigkeit.

Führung beginnt mit Klarheit über sich selbst

In meinem Buch „Raus aus dem Methodendschungel – Teamentwicklung mit Plan“ beginne ich nicht mit Methoden oder Tools.

Ich beginne mit einer anderen Frage:

„Wie klar bin ich mir über mein Selbstverständnis als Führungskraft?“

Denn wer die eigene Rolle nicht reflektiert, läuft Gefahr, alles lösen zu wollen und sich dabei zu überfordern.

Der Circle of Concern erinnert daran, dass Führung keine Allmachtsaufgabe ist.

Sie ist ein permanentes Balancieren zwischen Einfluss und Akzeptanz.

Fazit: Klarheit ist keine Flucht, sondern Führung

Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – aber nicht für alles.

Die wirkungsvollsten Führungskräfte, die ich kenne, sind nicht diejenigen, die alles im Griff haben.

Es sind diejenigen, die wissen, wo ihr Einfluss endet und wo Haltung beginnt.

Klarheit darüber, was Sie nicht ändern können, ist die Voraussetzung dafür, das zu gestalten, was Sie verändern wollen.