Teamentwicklung gilt in vielen Organisationen als wichtige Maßnahme, wenn es im Miteinander knirscht. Workshops werden organisiert, Moderationsmethoden ausprobiert, externe Trainer:innen eingeladen.

Trotzdem entsteht oft Frust: Nach kurzer Zeit ist alles wieder beim Alten. Der Grund: Teamentwicklung wird häufig missverstanden. Wer glaubt, dass ein einzelner Workshop reicht oder dass Harmonie allein schon ein gutes Team ausmacht, unterschätzt die Komplexität von Zusammenarbeit. Deshalb lohnt es sich, die größten Missverständnisse rund um Teamentwicklung zu betrachten – und zu zeigen, wie Führungskräfteentwicklung hier den Unterschied macht.

Missverständnis 1: Teamentwicklung ist ein Workshop

Viele Organisationen verwechseln Teamentwicklung mit einem einmaligen Event. Ein Teamtag kann Impulse geben, aber ohne Analyse und Nachbereitung verpufft die Wirkung. Teamentwicklung ist ein Prozess, der über längere Zeit läuft und sich an den Bedürfnissen des Teams orientiert.

Missverständnis 2: HR ist verantwortlich

Oft heißt es: „Die HR-Abteilung soll das regeln.“ Aber Teamentwicklung ist Führungsaufgabe. HR kann unterstützen, Rahmenbedingungen schaffen und externe Expertise einbinden – doch die Verantwortung liegt bei der Führungskraft. Genau deshalb ist Führungskräfteentwicklung entscheidend: Nur wenn Führungskräfte befähigt werden, ihr Team selbst zu entwickeln, entsteht nachhaltige Wirkung.

Missverständnis 3: Harmonie = Teamarbeit

Viele Führungskräfte glauben, ein gutes Team erkenne man daran, dass sich alle mögen und Konflikte vermeiden. Doch Harmonie allein führt schnell dazu, dass kritische Themen nicht angesprochen werden. Wirkliche Teamarbeit bedeutet, konstruktive Konflikte auszuhalten, klare Rollen zu definieren und gemeinsam Ziele zu verfolgen.

Missverständnis 4: Konflikte sind Schwäche

Noch immer haben Konflikte in vielen Organisationen einen schlechten Ruf. Dabei sind sie ein Zeichen, dass Themen auf den Tisch kommen. Werden Konflikte konstruktiv bearbeitet, stärken sie Vertrauen und fördern Innovation. Die Aufgabe der Führungskraft ist es, einen sicheren Rahmen dafür zu schaffen – ein klassisches Feld für Führungskräfteentwicklung.

Missverständnis 5: Die richtige Methode löst alles

Von Liberating Structures bis Design Thinking – Methoden gibt es viele. Doch Methoden sind Werkzeuge, keine Lösungen. Entscheidend ist, die Situation richtig zu analysieren und die passende Intervention zu wählen. Führungskräfte, die dies können, sparen Zeit und vermeiden Frustration.

Missverständnis 6: Einmal reicht

Teamentwicklung ist kein Projekt, das man abhakt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Teams verändern sich ständig: durch neue Mitglieder, durch Umstrukturierungen oder durch externe Herausforderungen. Deshalb braucht es Führungskräfte, die diese Entwicklung dauerhaft begleiten können.

Fazit

Die größten Missverständnisse in der Teamentwicklung führen dazu, dass Zeit und Geld in Maßnahmen fließen, die wenig bewirken. Nachhaltig wird Teamentwicklung erst, wenn Führungskräfte befähigt werden, Verantwortung zu übernehmen und ihr Team bewusst zu steuern. Deshalb gehören Führungskräfteentwicklung und Teamentwicklung immer zusammen. Nur so entsteht ein Prozess, der nicht nach dem Workshop endet, sondern das Team dauerhaft stärkt.

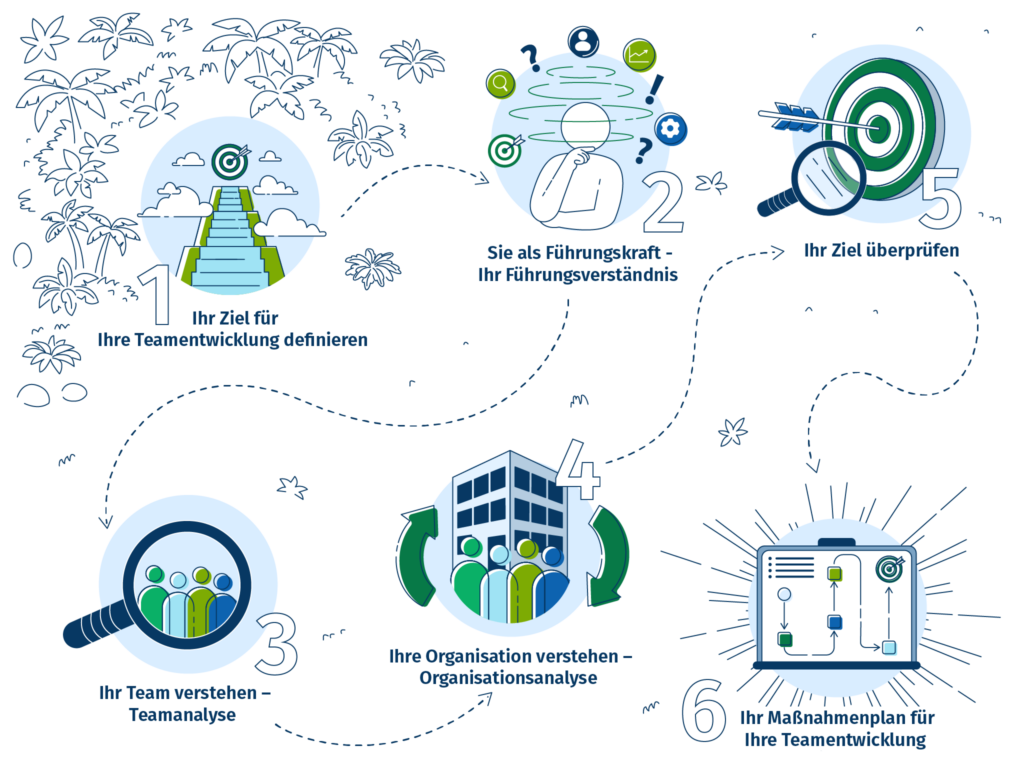

👉 Mein Inhouse-Programm „Teamentwicklung mit Plan“ setzt genau hier an: Führungskräfte lernen, ihr Team mit klarer Analyse, passgenauem Plan und nachhaltiger Umsetzung zu entwickeln.